コラム「フォーカス」へ、ようこそ!当コラムでは、日活作品や当社が関連する事業などに"焦点(フォーカス)を当て" 様々な切り口でその魅力をお伝えします。

2025年7月9日、和泉雅子さんがご逝去されました(享年77)。和泉さんは1961年、まだ中学2年で、14歳の誕生日を迎える前に日活に入社。瞬く間にトップスターとなり、同年入社の高橋英樹さんをはじめ、山内賢さん、浜田光夫さん、舟木一夫さんとのコンビ作や、浦山桐郎、鈴木清順といった巨匠監督の作品など、80本を超える日活映画に出演されました。明朗快活なキャラクターから不良少女までどんな役柄でもこなしてしまう、その驚くべき器用さは和泉さんならでは。まさに唯一無二の女優でした。

そんな和泉さんを偲んで「映画・チャンネルNECO」では皆さまからのリクエストをもとに【追悼・和泉雅子 ~青春と冒険の人生をたどる~】と題して、12月に7作品を放送します。また、「日活フィルム・アーカイブ」でも追悼特集を実施し、「映画・チャンネルNECO」で放送する作品の予告編や『花嫁は十五才』の本編映像などを12月に期間限定で無料配信します。

そこでこのコラムでは、これまで和泉さんに何度か取材され、亡くなる一年前に行われた和泉さんのトークイベントにも登壇された映画評論家の轟夕起夫さんに寄稿していただきました。「映画・チャンネルNECO」で放送する作品を中心に和泉さんの女優としての足跡を振り返りつつ、ずっと気になっていたという『非行少女』における“ジャン・ギャバン問題”にも言及しています。ぜひお読みいただき、この機会に和泉さんの出演作品をご覧いただけたら嬉しいです。

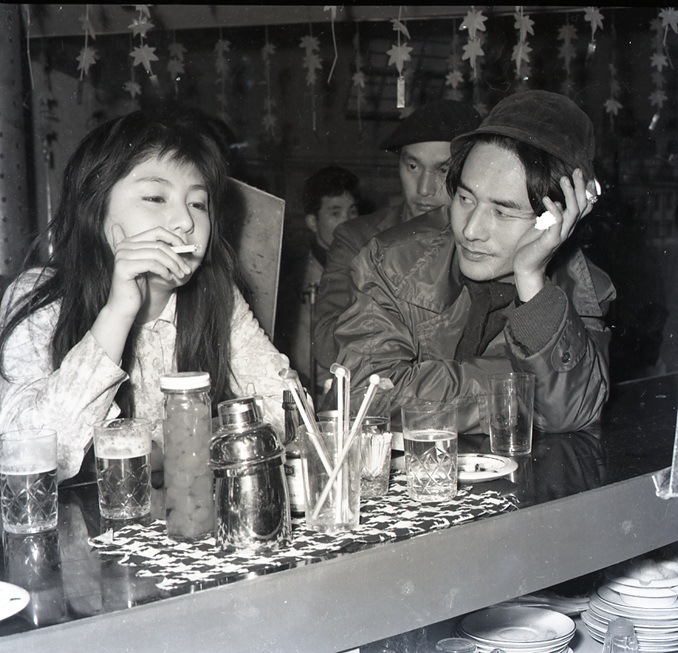

『私は泣かない』撮影時のスナップ ©日活

新発見!!和泉雅子

文:轟夕起夫(映画評論家)

最初にお断わりしておきたい。これから記す事柄は、もしかすると「和泉雅子ファン」の方々に怒られる部類のものかもしれぬ、と。だが、筆者もまた彼女のファンを自認するひとりだったりするので、どうか何卒、ご寛恕を――。

さて、和泉さんの主演映画の代表作を選ぶ時、(今回の追悼放送のラインナップにも入っている)第3回モスクワ国際映画祭金賞に輝いた『非行少女』(63)は絶対に外せない。その迫真の名演は誠に素晴らしく、審査員に名を連ねていたフランス代表の名優、ジャン・ギャバンの賛辞(「目の演技がすごい」「将来が楽しみ」)が“和泉さん発のエピソード”として語られ、現在は作品の完成度と相まって映画史的な通念となっているほど!

浦山桐郎監督と和泉雅子(『非行少女』撮影時のスナップ) ©日活

ところがだ、改めて調べてみれば、この1963年開催の映画祭にギャバンは参加していないようなのであった。では、誰がフランス代表の審査員だったのか。美男俳優の代名詞、ジャン・マレーである(こちらも筆者調べ)。そう、多岐に渡って活躍し、とりわけ『美女と野獣』『双頭の鷲』(46)、『恐るべき親達』(48)、『オルフェ』(50)といった、ジャン・コクトー監督のパートナー兼“創作の源”として名高く、コクトーの死後は神出鬼没の怪盗役、『ファントマ』シリーズ(64〜67)でも国民的人気を得た。

和泉さんは当時、日活の関係者からの伝聞で自身への賞賛の言葉を知ったとのこと。もはや、真相は藪の中。いや、和泉さんが褒められたのは事実に違いない。ただし、誰からか? ギャバンではなく、マレーだったとしても賛辞を贈った形跡が未だ見つからない……が、あくまで筆者単独の調査結果なのでいろいろと不備のある可能性も。当件について、詳細を知っている方には是非とも、ご教示を願うところだ。

と、そう切に思いつつ、前段が長くなったがここで敢えて、こう述べてみたい。ジャン・ギャバンだろうとジャン・マレーであろうとどちらでも構わず、とにかく傑出した和泉雅子のパフォーマンスは、確かに映画史に刻まれており、それは論を俟たずして例えば、これから追悼放送で観られる7作品が証明している、のだと。

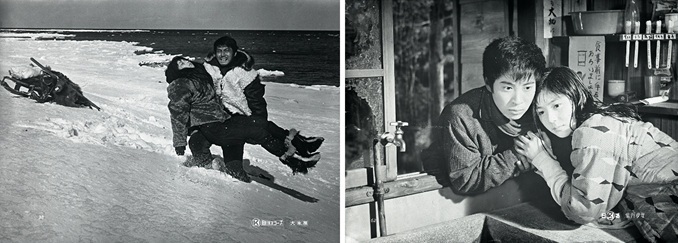

まずは斎藤武市監督の異色作『大氷原』(62)。撮影時14歳、まだ少女の初々しさを残す和泉さんが、南樺太(サハリン)の先住民族の娘として無骨な大人たちの中に混ざって“凛”と立つ。北海道・網走で長期ロケを敢行し、アザラシ射ちの名手役、初共演の宍戸錠と二人で氷原を踏破していく姿は後年の“冒険家人生”を予告しているよう。一転、くだんの『非行少女』では、浦山桐郎監督にとことん絞られ、ハードな指導を受けて、劣悪な家庭環境から道を踏み外してしまうヒロインを。彼女を救おうとする幼なじみ(浜田光夫)だけでなく、映画は全編“激しい感情のライド”を観る者に追体験させる。

写真左:『大氷原』 写真右:『非行少女』 ©日活

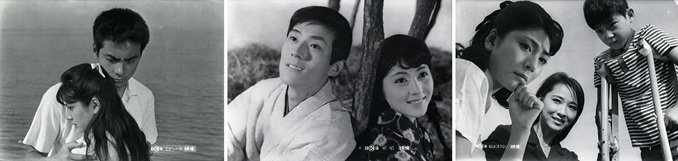

西河克己監督の『エデンの海』(63)は、無意識過剰で奔放な女子高生役だ。東京から瀬戸内海へと赴任してきた若き教師(高橋英樹)を翻弄しまくり、自信家の彼に“未熟者”“青二才”と悟らせる。同じく西河監督、人気歌手・舟木一夫との名コンビ作、新機軸の文芸路線を極めて大ヒットした『絶唱』(66)では身分違いの壁、さらには病魔に苛まれる健気な恋人役を好演。そして女子少年院から出所、保護観察処分の身で反抗心はそのままに、弁護士(北村和夫)一家のお手伝いさん(ハウスキーパー)となる『私は泣かない』(66)。吉田憲二の監督デビュー作だが、いい意味でタイトル詐欺、彼女とシンクロして、我ら受け手側も不意に涙が溢れ出すこと必至である。

写真左から『エデンの海』『絶唱』『私は泣かない』 ©日活

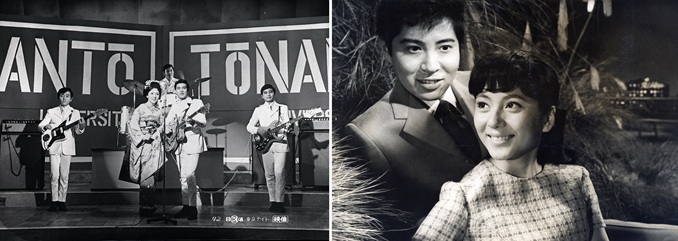

GS(グループサウンズ)ブームの真っ只中に作られた『東京ナイト』(67)は鍛冶昇監督の手腕が冴えた音楽映画で、やはり名コンビだった山内賢と主題歌も担当(作曲はエレキインストの雄、ザ・ベンチャーズ!)。舞妓姿だけでなく洋装にショートボブのウィッグをつけた和泉さんの可憐さに、誰もがTKO(テクニカルノックアウト)されるだろう。怪我で撮影現場から長期離脱していた浜田光夫の復帰作、虚実を織り交ぜて日活オールスターで彼を迎えた斎藤武市監督の『君は恋人』(67)では王道の相手役を務め上げ、7作品、無尽蔵な受容力には驚くばかり。

写真左:『東京ナイト』 写真右:『君は恋人』 ©日活

以上、劇場公開順に並べたが、同時に高橋英樹とタッグを組んだ『男の紋章』シリーズ全10本(63~66)は無論のこと、他にも夥しい出演映画と並行してこれらを成立させてきたわけだ。今般の特集では放送されないけれども、この時期では芦川いづみ、浅丘ルリ子、吉永小百合という“魅惑の4姉妹”が実現した『若草物語』(64)、似た座組みで次女役が十朱幸代の『四つの恋の物語』(65)など、現代的なコメディエンヌぶりが際立った末っ子キャラもお手の物。

写真左から『男の紋章』『若草物語』『四つの恋の物語』 ©日活

非行少女物のバリエーションで、謎めいたやさぐれキャラからの変貌に仰天させられる『落葉の炎』(65)や、映画好きなお手伝いさんが田園調布に居を構える大学教授(笠智衆)の一家と交流、TVのクイズ番組で活躍し、随所にまさかの小津安二郎オマージュありの、『おゆきさん』(66)あたりもチャンスがあったら観てもらいたい。彼女は子役時代に劇団若草、それから柳家金語楼を崇め、弟子入りの経験もあるが、俳優として特別なメソッドは勉強してはおらず、数々の日活映画での実践で「役への擬態の技術」を体得していった。唯一無二のスター「和泉雅子」として輝きながら、作品に応じてキャラクターの奥行き、グラデーションを表現することのできた天才肌だった。

写真左:『落葉の炎』 写真右:『おゆきさん』 ©日活

最後に――。『非行少女』の例の“和泉さん発のエピソード”が、これまで正史としてずーっと孫引きされ続けてきたのは仕方のないこと。筆者も2012年、日活創立100周年の折に初インタビューの機会を得、疑わずにその旨を記事として発表した。本当は昨年、ご一緒した新文芸坐での『刺青一代』(65)上映とトークイベントの後日、気づいた事実をお訊きしてみようかとも思ったのだが、直接、和泉さんの誇りを傷つけるような振る舞いはできなかった。おそらく今ならば、許していただけるのではないだろうか。しかもジャン・ギャバンにジャン・マレーまで加わって、こんなふうに伝説が上書きされ、いっそう大きくなってしまうのも、破格の人であった“和泉雅子らしさ”のような気がし、しみじみと感じ入る次第だ。

鈴木清順監督と和泉雅子、高橋英樹(『刺青一代』撮影時のスナップ) ©日活

和泉雅子追悼特集、「映画・チャンネルNECO」&「日活フィルム・アーカイブ」で12月実施!

<映画・チャンネルNECO>

【NECOリクエストシアター 追悼・和泉雅子 ~青春と冒険の人生をたどる~】

[放送作品・放送日時]

『大氷原』12/2(火) 8:00、1/29(木)6:00

1962年 監督:斎藤武市 出演:宍戸錠 和泉雅子

『エデンの海』12/3(水) 8:00、1/22(木)6:00

1963年 監督:西河克己 出演:和泉雅子 高橋英樹

『非行少女』12/4(木) 7:35、1/20(火)6:00

1963年 監督:浦山桐郎 出演:和泉雅子 浜田光夫

『絶唱』12/8(月)8:00、1/6(火)6:00

1966年 監督:西河克己 出演:舟木一夫 和泉雅子

『君は恋人』12/13(土) 6:00、1/21(水)6:00

1967年 監督:斎藤武市 出演:浜田光夫 和泉雅子 舟木一夫 石原裕次郎

『私は泣かない』12/15(月) 8:00、1/8(木)6:00

1966年 監督:吉田憲二 出演:和泉雅子 山内賢 芦川いづみ

『東京ナイト』12/16(火)7:45、1/9(金)6:00

1967年 監督:鍛冶昇 出演:和泉雅子 山内賢

https://www.necoweb.com/neco/info/detail.php?id=1343

https://www.necoweb.com/neco/

<日活フィルム・アーカイブ>

【追悼・和泉雅子】

[配信作品・配信日時]※全て無料配信(期間限定)

『花嫁は十五才』12/5(金)19:00~12/21(日)19:00

1964年 監督:江崎実生 出演:和泉雅子 山内賢

『四つの恋の物語』※配信中

1965年 監督:西河克己 出演:吉永小百合 和泉雅子 芦川いづみ 十朱幸代

『光る海』※配信中

1963年 監督:中平康 出演:吉永小百合 浜田光夫 和泉雅子

『大空に乾杯』※配信中

1966年 監督:斎藤武市 出演:吉永小百合 和泉雅子 浜田光夫 十朱幸代

『若草物語』※配信中

1964年 監督:森永健次郎 出演:芦川いづみ 浅丘ルリ子 吉永小百合 和泉雅子

★「映画・チャンネルNECO」で放送する7作品の予告編も配信中!

https://www.youtube.com/@NikkatsuFilmArchive

<日活プラス>

[配信中作品]

『男の紋章』シリーズ

1963~66年 監督:松尾昭典 ほか 出演:高橋英樹 和泉雅子 轟夕起子

『落葉の炎』

1965年 監督:前田満州夫 出演:山内賢 和泉雅子

『おゆきさん』

1966年 監督:鍛冶昇 出演:和泉雅子 笠智衆

『刺青一代』

1965年 監督:鈴木清順 出演:高橋英樹 和泉雅子

★「日活プラス」では上記以外にも和泉雅子さんの出演作を配信中!

https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=nikkatsuplusjp

----------

関連記事

▼和泉雅子さんにインタビュー!鈴木清順監督に付けたあだ名は「ワンタン」!!

https://www.nikkatsu.com/focus/vol26.html

*スタッフコラム「フォーカス」とは?詳しくはコチラ